Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung

Reportage: Deutschlands nautische Detektei

Wenn ein Schiff in deutschen Hoheitsgewässern verunglückt, ist die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung alarmiert. Sie arbeitet für mehr Sicherheit – damit sich schwere Unfälle im Idealfall nicht wiederholen.

Samstag, 6. Februar 2016, Sorge im Hafen von Burgstaaken, im Süden der Ostseeinsel Fehmarn: Der Fischkutter „Condor“ ist seit mehreren Stunden überfällig. Noch am Vormittag, gegen 11.30 Uhr, hat der Kapitän bei der Fischereigenossenschaft angerufen und einen reichen Fang gemeldet. So reich, dass er und sein Kollege im Hafen Unterstützung beim Verarbeiten der vielen Fische brauchen. Aber die beiden kommen nicht zurück an Land.

Inzwischen ist früher Abend. Keine weitere Nachricht, keine Reaktion auf Anrufe. Die Fischereigenossenschaft verständigt die Wasserschutzpolizei. Versuche, das Schiff zu orten, schlagen fehl. Ein Fischkutter steuert die letzte bekannte Position der „Condor“ an, zwei Seenotrettungskreuzer eilen zu Hilfe, darüber hinaus unterstützt die Bundespolizei die Suche, mit Boot und Hubschrauber. Keine Spur von der „Condor“. Die Wassertemperatur beträgt drei Grad Celsius.

Noch am selben Abend, nur wenige Stunden später, traurige Gewissheit: Kurz nach 20 Uhr entdeckt der Hubschrauber einen leblosen Körper im Wasser, gegen 20.50 Uhr einen weiteren. Die Seenotrettungskreuzer bergen die Leichen. Es handelt sich um die beiden Fischer.

Was ist passiert? Warum mussten die Männer sterben? Und vor allem: Wäre es möglich gewesen, den Unfall zu verhindern?

Antworten auf diese Fragen zu ermitteln, das ist der Job von sechs Beamtinnen und Beamten, die für die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) arbeiten, eine der kleinsten Behörden der Republik. Ihr Dienstort: Hamburg, ein schmaler Flur in einem mächtigen Backsteingebäude, das direkt hinter den Landungsbrücken an der Elbe thront. Hier legen Boote für Hafenrundfahrten ab, im Osten die Elbphilharmonie, im Westen der Hamburger Containerhafen, wo Kräne die vielen Container wie bunte Bauklötze aufeinanderstapeln.

Der Direktor der Behörde: Ulf Kaspera, Jurist, gebürtiger Oldenburger, seit 2017 im Amt. Er und sein Team werden aktiv, wenn sich in deutschen Hoheitsgewässern sehr schwere Seeunfälle ereignen. Heißt: Wenn ein Schiff untergeht, Menschen sterben oder es zu massiver Umweltverschmutzung kommt. Und auch, wenn irgendwo auf den Weltmeeren ein Schiff unter deutscher Flagge schwer verunglückt.

„Die Presse fragt mich oft, wer Schuld hat“, erzählt Kaspera, dessen Büro sich am Ende des schmalen Flurs befindet, auf der rechten Seite. „Aber um diese Frage kümmert sich die Staatsanwaltschaft, wir führen keine strafrechtlichen Ermittlungen und klären keine Haftungsfragen.“

Der Auftrag der Behörde beschränkt sich darauf, die Sicherheit in der Seeschifffahrt zu verbessern. Entsprechend legt sie ein besonderes Augenmerk auf Fälle, die neue Erkenntnisse versprechen. Sie kann frei entscheiden, ob und in welchem Umfang sie in Ermittlungen einsteigt – nur bei sehr schweren Seeunfällen schreibt ihr das Gesetz vor, tätig zu werden. Im Fall der verunglückten Fischer ist beides gegeben.

Die Hinweise verdichten sich

Zurück ins Jahr 2016: Die Behörden grenzen nach und nach die Position ein, an der die „Condor“ gesunken ist. Hinweise liefern Fischkisten, die in der Ostsee treiben, Radaraufzeichnungen und die Ortung der Mobiltelefone der beiden Fischer. Ein dänischer Kutter meldet, dass sich sein Schleppnetz an einem Hindernis verhakt hat – genau in dem Bereich, auf den sich die Ermittlungen konzentrieren. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um das Wrack handelt.

Schließlich entsendet das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) die „Deneb“, ein Schiff, das mit Sonartechnik Gegenstände unter Wasser aufspüren kann. Am 9. Februar, drei Tage nach dem Unfall, ertasten die Schallwellen das Wrack auf dem sandigen Grund der Ostsee, in etwa 18 Metern Tiefe. So steht es im Untersuchungsbericht.

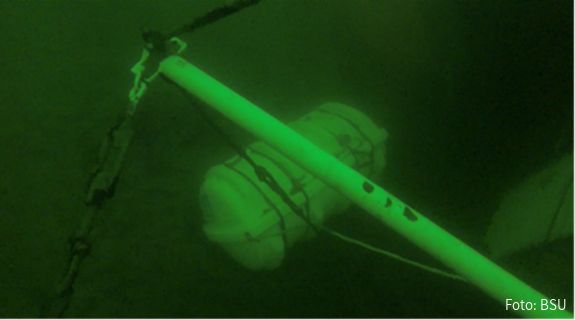

Taucher haben das Wrack fotografiert. Ulf Kaspera klickt mit der Computermaus auf die Bilddatei, das Foto erscheint auf dem Großbildschirm an der Wand seines Büros. „Das hat uns stutzig gemacht“, erklärt er und deutet auf die verpackte Rettungsinsel, klar auf dem Foto im grün schimmernden Licht zu erkennen. „Die gehört da definitiv nicht hin“ – denn eigentlich lösen sich Rettungsinseln automatisch von sinkenden Schiffen, steigen an die Wasseroberfläche, blasen sich auf und bieten den Seeleuten Zuflucht.

Eine weitere Auffälligkeit: Die sogenannte EPIRB, eine Notfunkbake, hätte ebenfalls nach oben steigen, ein Signal senden und die Position der „Condor“ übermitteln müssen. Auch das ist nicht passiert.

Für Kaspera und sein Team rechtfertigen diese Unstimmigkeiten die Bergung des Kutters. Allerdings sehen die zuständige Staatsanwaltschaft und das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt keinen Bedarf. Doch die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung hat das letzte Wort: „Wir sind unabhängig, niemand darf uns in die Untersuchungsarbeit hineinreden“, unterstreicht Kaspera, „kein Ministerium, nicht einmal der Bundeskanzler.“

Das Gesetz gewährt der Behörde weitreichende, polizeiähnliche Befugnisse: Sie darf Zeugen vernehmen, Unterlagen beschlagnahmen und Schiffe festhalten lassen. In der Regel zeigen sich die Reedereien jedoch kooperativ: „Und wir arbeiten auch bevorzugt kooperativ mit allen Beteiligten zusammen. So können wir am besten für mehr Sicherheit sorgen und zukünftige Unfälle verhindern.“

Unglückliche Verkettungen

Montag, 7. März 2016: Ein Schwimmkran birgt die „Condor“, die Beamten nehmen ihre Arbeit auf. Sie stellen fest, dass der Fisch nicht im Laderaum verstaut war, sondern in Kisten an Deck. Dass der Steert – das ist das Ende des Schleppnetzes – noch nicht eingeholt war und mit Fischen gefüllt an der Steuerbordseite hing. Dass der Kapitän eine harte Kurve steuerbord – also nach rechts – gefahren ist.

Berechnungen ergeben: Unter all diesen Umständen musste der Kutter zwangsläufig kentern, die Stabilität des Schiffes war nicht mehr gegeben. Und insgesamt entsprachen die Stabilitätseigenschaften nicht mehr den Bestimmungen, welche die sogenannte Fischerei-Richtlinie definiert. Den beiden Fischern blieb keine Zeit, den Notruf abzusetzen, Notsignale abzufeuern und Rettungswesten anzulegen. Sie stürzten in die kalte Ostsee. Laut Untersuchungsbericht lässt sich sogar die Uhrzeit des Untergangs rekonstruieren: „Gegen 11.42 versank der Kutter vollständig im Wasser“, heißt es.

Und warum die Rettungsinsel nicht funktionierte?

„Sie hat sich zwar aus der Halterung gelöst, konnte aber nicht aufsteigen, weil die Fangleine nicht nachgegeben hat“, erklärt Kaspera. „Ursache war ein Wartungsfehler.“

Im konkreten Fall war die Fangleine 36 Meter lang. Ihre Funktion: das Abtreiben der Rettungsinsel verhindern und die Insel aufblasen. Letzteres passiert, wenn sie ganz herausgezogen ist. Gekappt wird die Fangleine üblicherweise erst, wenn es alle auf die Insel geschafft haben. Weshalb der EPIRB nicht aufgestiegen ist, konnte die Untersuchung nicht eindeutig klären, berichtet der Direktor. „Möglicherweise hat sich das Gerät in den Aufbauten, im Mast oder anderen Bauteilen verfangen.“

Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung veröffentlicht alle Ermittlungsergebnisse im Internet, sie sind für alle einsehbar. Im Fall des gesunkenen Kutters zieht die Behörde unter anderem folgende Schlüsse für mehr Sicherheit: Sie rät, sämtliche Stabilitätsnachweise aller Schiffe zu prüfen, welche die Fischerei-Richtlinie erfasst. Sie regt an, ein Konzept zu entwickeln, dass es technisch unmöglich macht, Fangleinen für Rettungsinseln falsch zu verstauen. Und sie fordert, dass Schiffe künftig zwei Notrufbarken (EPIRB) an Bord haben müssen – denn Redundanz verringert das Risiko.

Was der Gesetzgeber umsetzt, liegt nicht mehr in der Hand der BSU. Grundsätzlich besteht ein Spannungsfeld, wie überall in der Politik, sagt Kaspera: „Meistens arbeiten alle Beteiligten gut zusammen, da alle die Sicherheit erhöhen wollen“ – dennoch komme es wegen unterschiedlicher Sichtweisen manchmal auch zu Spannungen. „Das ist aber völlig normal, denn während die BSU eben vorrangig die sicherheitsrelevanten Aspekte im Fokus hat, geht es den Schiffsbetreibern verstärkt auch um die Kosten einer Maßnahme.“

Einsatz auf den Bahamas

Welche Empfehlungen der Gesetzgeber umsetzt, überwacht die Behörde trotzdem, es gibt ein umfassendes Monitoring: „Wenn ein Missstand wiederholt einen Unfall verursacht und es versäumt wurde, ihn zu beseitigen, weisen wir natürlich ausdrücklich darauf hin“, sagt Harald Erdbeer. Er ist Untersuchungsführer bei der BSU, ausgebildeter Ingenieur und Nautiker und bis Anfang der Neunziger selbst zur See gefahren. Bevor er 2004 in die Seeunfalluntersuchung wechselte, arbeitete er für die Wasserschutzpolizei in Schleswig-Holstein. Heute ist der 62-Jährige nicht mehr nur in Küstengewässern unterwegs. Die Unfallermittlungen führen ihn in die ganze Welt, wenn es die Situation erfordert – zum Beispiel auf die Bahamas in der Karibik.

Donnerstag, 3. Januar 2019, auf dem Atlantik, nicht weit von der kanadischen Küste: Bald soll das Containerschiff „Yantian Express“ den Hafen von Halifax erreichen. Doch dazu kommt es nicht. In den frühen Morgenstunden bricht Feuer aus.

Seeleute sind auf Fahrt auch Feuerwehrleute: Sie nehmen die Brandbekämpfung auf, sondieren mit Atemschutzmasken die Lage, aktivieren Sprinkleranlagen, fluten Laderäume mit Kohlenstoffdioxid, um den Flammen den Sauerstoff zu entziehen. Und sie leiten Löschwasser über Strahlrohre zu den Flammen, müssen es teils wieder abpumpen, weil es die Stabilität des Frachters beeinträchtigt. Im Laufe der Tage macht sich Erschöpfung breit.

Ein Container mit Nitrozellulose explodiert. Andere Schiffe eilen zu Hilfe. Weil ein Unwetter aufzieht, müssen die Seeleute den brennenden Frachter zwischenzeitlich verlassen, die Löscharbeiten an Bord pausieren, gehen später weiter – erst am 26. Januar ist das Feuer auch im letzten Container gelöscht. Schließlich erreicht die „Yantian Express“ die Hafenstadt Freeport auf den Bahamas. Zwei Schlepper begleiten das Containerschiff, das inzwischen wieder aus eigener Kraft fährt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Im Hafen von Freeport beginnt Harald Erdbeer mit der Untersuchung. Mit der Reederei stand er in engem Austausch, mit der aktiven Brandbekämpfung an Bord hatte er jedoch nichts zu tun – das fällt nicht in den Aufgabenbereich der BSU.

Warum die „Yantian Express“ ausgerechnet den Hafen in der Karibik angesteuert hat? „Sie war voller Löschwasser, wenn es bei den niedrigen Temperaturen gefroren wäre, hätte sich der Schwerpunkt des Schiffes verlagern können“, erklärt Erdbeer. Im wärmeren, südlicheren Freeport ist diese Gefahr gebannt. „Aber auch Kostenfaktoren haben eine Rolle gespielt.“

Falsch deklarierte Ladung als Brandursache?

Der Untersucher arbeitet sich langsam vor, ausgestattet mit Helm und Arbeitsschutzkleidung. Zunächst gilt es, den Brandherd zu finden – wenn das Feuer nicht so lange gewütet hat, ist das in der Regel der Ort mit den größten Brandschäden. Doch in diesem Fall gestaltet sich die Suche schwierig.

„Man hat kaum noch einen Unterschied gesehen, weil einfach alles hinüber war“, erinnert sich Erdbeer. Um dem Brandherd auf die Spur zu kommen, kontrolliert er sämtliche Frachtpapiere. Welche Ladungen sind von der Tendenz her leicht entzündlich und kommen somit als Brandherd infrage? Nach und nach heben Kräne die Container einzeln auf den Pier. Beziehungsweise das, was von ihnen übrig ist. Einige sind wegen der starken Hitze kollabiert und in sich zusammengefallen.

Erdbeer vergleicht die Frachtpapiere mit dem, was noch von der Fracht übrig ist. Und stößt auf eine Auffälligkeit: In einem Container findet er eine kohleähnliche Substanz.

Laut Frachtpapieren soll es sich allerdings um Kokosnusspellets handeln, die unter anderem als Heizmittel dienen – und optisch ganz anders aussehen als Kohle. Die Ermittlungen ergeben: Bei der tatsächlich transportierten Substanz handelte es sich um würfelförmige Pyrokohle, einen Brennstoff für Shishapfeifen, der ein deutlich kritischeres Entzündungsverhalten aufweist. Es ist durchaus denkbar, dass sich die Pyrokohle im Container selbst entzündet hat. Erdbeer versucht, mit dem Spediteur und dem Empfänger des Containers Kontakt aufzunehmen. Eine Antwort bekommt er nicht.

Später schreibt der Beamte in seinen Bericht: „Die Untersucher der BSU gehen davon aus, dass es sich bei der Deklarierung des Produkts als Kokosnusspellets um eine Falschdeklarierung handelt. Es ist nicht auszuschließen, dass dies bewusst geschah“ – so hätte der Spediteur mutmaßlich mit Kosten verbundene Auflagen umgehen können. Erdbeer resümiert, dass den Brand wahrscheinlich die Pyrokohle verursacht hat. Eindeutig beweisen kann er es jedoch nicht.

Personalmangel: „Wir würden gerne mehr untersuchen“

Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung ist eine kleine Behörde, muss aber in der Verwaltung alle Anforderungen erfüllen, die für sämtliche Behörden gelten. Deshalb bleibt oft weniger Zeit für Untersuchungen. Sechs Beamtinnen und Beamte sowie eine Person im technischen Bereich, die im Jahr zwischen zehn und 15 Unfälle untersuchen, zusätzlich gibt es sechs weitere Mitarbeitende in Verwaltung und Technik. „Ich mache keinen Hehl daraus, wir sind zu wenige“, sagt BSU Direktor Ulf Kaspera. Besonders fordernd: Seine Behörde muss die Verwaltungsstruktur umsetzen wie alle anderen Behörden auch. Allerdings steht für die damit einhergehenden Aufgaben und Ämter nur wenig Personal zur Verfügung.

Harald Erdbeer ist beispielsweise Untersuchungsführer auf der Fachebene, aber eben auch Antikorruptionsbeauftragter auf der Verwaltungsebene. Dies beinhaltet Schulungen, mit denen Abwesenheiten einhergehen. Außerdem legt das übergeordnete Verkehrsministerium großen Wert darauf, dass die BSU-Mitarbeitenden an internationalen Gremiensitzungen für mehr Sicherheit in der Seefahrt teilnehmen. „Das ist auch alles richtig so, aber in der Summe muss ich bei den Untersuchungen viel Zeit abknapsen, was mir alles andere als recht ist“, schildert Kaspera. „Wir würden gerne mehr untersuchen.“ Angenommen, es gäbe zusätzliche Stellen: Bisher hat die BSU auf Ausschreibungen gute Resonanz bekommen, berichtet der Direktor. Viele Bewerberinnen und Bewerber kämen aus der Seefahrt, die sich nur schwierig mit dem Familienleben vereinbaren lässt. „Das geht bei uns besser, damit können wir als Arbeitgeber neben der interessanten Tätigkeit punkten.“

Medienrummel um „Freemantle Highway“

Viele Seeunfälle laufen unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit: Wenn ein Kutter vor Fehmarn verunglückt, interessiert das hauptsächlich die Lokalpresse. Und wenn Feuer auf einem Containerschiff in der Nähe der kanadischen Küste ausbricht, es weder Verletzte noch Tote gibt, widmen die Medien dem Vorfall keine große Aufmerksamkeit.

Doch von Ende Juli bis in den August hinein gingen in dem roten Backsteingebäude hinter den Hamburger Landungsbrücken außergewöhnlich viele Presseanfragen ein. Grund: das Feuer auf der Autofähre „Freemantle Highway“, das eine Umweltkatastrophe auszulösen drohte. „Wenn das Schiff gekentert oder auseinandergebrochen wäre, hätte dies auch an der deutschen Küste verheerende Folgen gehabt“, sagt Ulf Kaspera. „Dann wären wir bei den Ermittlungen im Boot gewesen.“ Weil sich der Unfall in niederländischen Hoheitsgewässern ereignet hat und das Schiff unter der Flagge Panamas unterwegs war, sind die Behörden der beiden Staaten zuständig.

Kritik an der Berichterstattung kann sich der Direktor nicht verkneifen: „Ohne jegliche Untersuchung zu spekulieren, dass E-Autos den Brand ausgelöst haben, halte ich für unseriös.“

Text: Christoph Dierking